Stell dir vor, du gehst in zehn Jahren durch die Subfab, in der alles nach euren Projektvorstellungen läuft. Wie sieht sie aus?

Schon heute ist die Technik beeindruckend, die in den Subfabs steht – es gibt jedoch noch einen großen Gap, zwischen dem Reinraum und der Versorgungsanlage im Untergeschoss. In 10 Jahren wird die Subfab deutlich ruhiger und zugleich viel vernetzter, also intelligenter sein als heute. Viele der heute noch manuellen oder fragmentierten Abläufe laufen dann selbstüberwachend und koordiniert ab – Sensoren, Pumpen, Abgasreinigungsanlagen und Versorgungssysteme sprechen über gemeinsame Datenräume miteinander, egal von welchem Hersteller sie stammen.

Energie- und Medienflüsse sind in Echtzeit sichtbar, Abweichungen werden automatisch erkannt, und Optimierungen passieren laufend, ohne dass jemand ständig den Produktionsfluss unterbrechen muss. Predictive Maintenance ist dann keine Idee mehr, sondern Routine. Die Mitarbeitenden arbeiten stärker mit Daten als mit Werkzeug, aber das heißt nicht, dass sie überflüssig werden. Im Gegenteil: Sie treffen bessere und schnellere Entscheidungen, weil Systeme Kontext liefern, statt nur Messwerte.

Sprich, die Subfab der Zukunft ist leiser, intelligenter und vor allem transparenter – ein vernetztes Ökosystem, das Technik, Daten und Nachhaltigkeit selbstverständlich zusammendenkt.

Warum engagiert ihr euch in einem Projekt wie Semiconductor-X für offene Architekturen und europäische, zukünftige Standards?

Wir sind ein Softwareunternehmen mit einem klaren Ziel: den CO2-Fußabdruck in der Halbleiterindustrie zu reduzieren. Das schaffen wir durch datenbasierte Optimierung von Subfab-Equipment – wir werten Betriebsdaten aus, ermöglichen einen bedarfsgerechten Betrieb von Abgasreinigungsanlagen und optimieren so den Ressourcenbedarf. Das geht am besten, wenn Maschinen über offene, standardisierte Schnittstellen in Echtzeit kommunizieren. Deshalb sind offene Architekturen für uns sehr zentral.

Subfabs sind oft unterschätzt, dabei haben gerade Abgas- und Vakuumsysteme einen hohen Ressourcenbedarf. Wer dort durch smarte Datenanalyse optimiert, spart Kosten und reduziert Emissionen – und zwar signifikant.

In der Semiconductor-X-Initiative arbeiten wir im Konsortium mit ähnlichen Zielen. Die offene Zusammenarbeit, gerade im europäischen Kontext mit Fokus auf Datensouveränität, ist für uns und unsere Kunden ein echter Mehrwert. In Europa besteht ein besonderes Bewusstsein für die sichere, kontrollierte Nutzung industrieller Datenräume – ein Anspruch, den auch unsere Kunden teilen. Wir bringen unsere Ansätze ein, lernen von anderen, erweitern unser Netzwerk – und pushen gemeinsam Innovation in einem Bereich, der oft noch unterm Radar läuft.

Für uns ist das Ganze also auch eine Chance zum Austausch – mit der Industrie, mit Forschung und anderen Tech-Playern der Semiconductor-Welt. Wenn Ergebnisse offen geteilt werden und der Dialog funktioniert, kommen wir gemeinsam schneller unseren Zielen näher.

Welche konkreten Vorteile ergeben sich für eure Kunden, wenn sie frühzeitig auf interoperable Schnittstellen und standardisierte Datenräume setzen?

Wer heute in offene Architekturen und interoperable Schnittstellen investiert, verschafft sich einen echten technischen Vorsprung, der strategisch wertvoll ist. Denn Standardisierung ist die Grundlage dafür, dass Daten wirklich fließen können – zwischen Maschinen, Anlagen, Standorten und Partnern.

Wenn Equipment-Hersteller und Anlagenbetreiber über gemeinsame Schnittstellen sprechen, geht es letztlich darum, die Kommunikation der Maschinen zu verbessern. Erst dadurch lassen sich Optimierungen realisieren, die etwa die CO2-Bilanz oder den Energieverbrauch messbar verbessern. Die Einrichtung standardisierter Schnittstellen ist dabei der erste, praktische Schritt: Sie schafft einfache Integrationsmöglichkeiten und reduziert den Aufwand bei jedem neuen Projekt. Noch wichtiger wird das Ganze, wenn diese Schnittstellen mit geschützten Datenräumen verbunden sind. Das sorgt für Datensouveränität – also dafür, dass jedes Unternehmen selbst bestimmt, wer welche Informationen sieht – und ermöglicht trotzdem einen kontrollierten, sicheren Datenaustausch. Das ist die Basis für echte Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette.

Wer sich frühzeitig mit diesen Konzepten auseinandersetzt, baut außerdem entscheidendes Know-how im eigenen Unternehmen auf. Dieses Wissen wächst nicht über Nacht – und es zahlt sich später doppelt aus, wenn neue Technologien oder KI-Anwendungen integriert werden sollen.

Und gerade im Hinblick auf den EU Data Act ist das ein klarer Vorteil: Unternehmen, die ihre Datenstrukturen, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten frühzeitig in den Griff bekommen, sind deutlich besser auf die kommenden Anforderungen vorbereitet. Der Data Act verpflichtet künftig zu mehr Datentransparenz und Interoperabilität – wer hier schon eigene Standards und Prozesse etabliert hat, kann regulatorische Vorgaben leichter erfüllen und daraus auch Wettbewerbsvorteile ziehen.

Von Initiativen wie Semi-X erwarten wir genau diesen Impuls: einen Innovationsschub für die Industrie. Themen wie datengetriebene Equipment-Optimierung, KI-gestützte Analysen, Predictive Maintenance oder Energieeffizienz lassen sich nur dann wirklich umsetzen, wenn die zugrundeliegenden Datenstrukturen offen, kompatibel und sicher sind. Standardisierung ist also kein „nice to have“, sondern der Hebel, um die digitale und nachhaltige Transformation der Produktion überhaupt möglich zu machen.

Wie setzt ihr Medien- und Energieoptimierung oder Predictive Maintenance in der Subfab konkret in industriellen Anwendungen um?

Medien- und Energieoptimierung sowie Predictive Maintenance sind unterschiedliche Hebel, zahlen jedoch beide direkt auf das Ziel einer effizienteren und nachhaltigeren Subfab ein – sowohl hinsichtlich CO2-Reduktion als auch Kostensenkung.

Für die Medien- und Energieoptimierung kommt seit 2023 die Softwarelösung Subfab360 ATC zum Einsatz. Sie ermöglicht eine bedarfsgerechten Betrieb von Abgasreinigungsanlagen (demand driven abatement operation) auf Basis von Echtzeit-Betriebsdaten aus den Produktionstools. In industriellen Anwendungen führt das zu signifikanten Einsparungen beim Einsatz von Ressourcen wie Brenngas, Druckluft, Sauerstoff, Lauge oder Wasser. Das Konsortium der Semiconductor-X-Initiative unterstützt dabei, den Wirkmechanismus durch offenen Austausch kontinuierlich weiterzuentwickeln – auch mit neuen Partnern.

Im Bereich Predictive Maintenance liegt der Fokus auf dem Aufbau eines sicheren, gemeinsamen Datenraums zur strukturierten Erfassung und Analyse von Wartungsdaten. Ziel ist es, datenbasierte Optimierungspotenziale zu erschließen, etwa durch den Einsatz von KI-gestützten Analysen. Die Softwarearchitektur wird so erweitert, dass Maschinenhersteller künftig mit minimalem Integrationsaufwand Zugriff auf relevante Daten erhalten. Die eigentliche Datenanalyse verbleibt bewusst bei den OEMs; die Software fungiert als Enabler durch sichere, standardisierte Schnittstellen.

Inwiefern verändert eure Beteiligung an Semiconductor-X algorismic als Unternehmen?

Die Beteiligung von algorismic an der Semiconductor-X-Initiative eröffnet uns neue strategische Möglichkeiten. Durch die entstehenden Kooperationen wächst nicht nur unser technologisches Portfolio, sondern auch der Zugang zu neuen Kundengruppen und Märkten.

Auch die enge Zusammenarbeit mit der HTW Dresden gewinnt weiter an Bedeutung. Sie beschleunigt den Transfer von Forschungsergebnissen in die industrielle Anwendung, verkürzt Validierungszyklen und ermöglicht eine schnelle Umsetzung neuer Ansätze in Form von Demonstratoren. Das Ergebnis ist ein messbarer Wissenszuwachs. In Summe stärkt es uns als verlässlichen Innovationstreiber im Subfab-Umfeld, der Forschung, Technologie und Industrie praxisnah miteinander verbindet.

Viele Forschungsprojekte bleiben in der Konzeptphase stecken – was tut ihr, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse von Semiconductor-X tatsächlich in den industriellen Alltag übergehen?

Das ist tatsächlich eine der Schlüsselfragen von Innovationsprojekten, dass dann der Sprung in die reale Produktionsumgebung auch gelingt. Wir achten deshalb von Anfang an darauf, dass Forschung und Industrie nicht getrennt voneinander agieren, sondern wirklich gemeinsam Lösungswege entwerfen. Das heißt konkret, alle Partner sind schon in der Konzeptphase eingebunden, definieren Use Cases direkt aus dem Betrieb heraus und messen den Projekterfolg ganz praktisch mit der Brille des „industriellen Alltags“ betrachtet: Läuft es robust, sicher und wartbar? Gut.

Ein weiterer Punkt ist die Transferfähigkeit: Unsere Prototypen entstehen auf offenen Plattformen, mit dokumentierten APIs und nachvollziehbaren Datenmodellen. Das erleichtert den Übergang vom Demonstrator zur produktiven Anwendung enorm, weil Integrationsaufwand, Schulungen und Validierungen von vornherein mitgedacht werden.

Wie stärkt Semiconductor-X die internationale Anschlussfähigkeit eurer Softwarelösungen?

Der Blick in die Zukunft ist wichtig, denn in einer global vernetzten Halbleiterindustrie sind genau standardisierte, interoperable Schnittstellen und sichere Datenräume entscheidend, um Anlagen, Komponenten und digitale Services reibungslos über System- und Ländergrenzen hinweg zu integrieren. Durch die enge Anbindung an Industrieverbände, europäische und US-amerikanischen Initiativen sorgt Semiconductor-X dafür, dass unsere Lösungen kompatibel mit den wesentlichen internationalen Entwicklungen bleiben – und damit auch für asiatische Leitmärkte attraktiv sind. Dieses frühe Engagement in der Standardisierung unterstützt die Erfüllung weltweiter Reporting- und Nachhaltigkeitsanforderungen und schafft eine gute Basis für globale Kooperationen.

Initiative: Semiconductor-X

Ziel: Aufbau eines offenen, sicheren und interoperablen Datenraums für die Halbleiter-Wertschöpfungskette als Grundlage für digitale Zwillinge, nachhaltige Prozesse und internationale Standardisierung.

Nutzen: Reduktion von Energieverbrauch und CO2-Emissionen, Stärkung der europäischen technologischen Souveränität, nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit durch offene Standards

Konsortium: Über 20 Industrie- und Forschungspartner aus Europa, darunter führende Anlagenhersteller, Softwareunternehmen und Forschungseinrichtungen.

Projektlaufzeit: 2023 bis 2026.

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Mehr Informationen: www.semiconductor-x.com

– – – – –

Weiterführende Links

www.algorismic.com

www.semiconductor-x.com

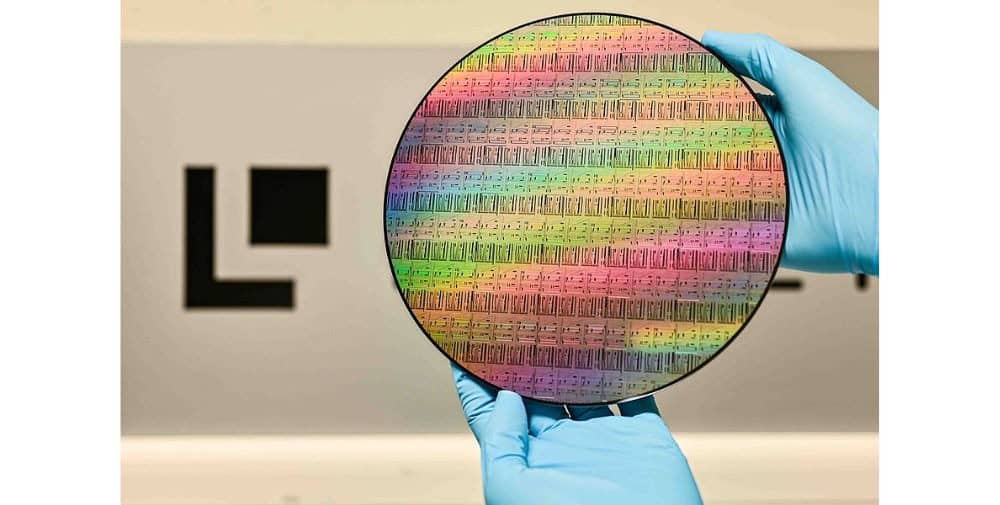

Foto: algorismic