Obwohl die THz-Technologie eine schnelle Datenverarbeitung verspricht, war bisher die Integration in kompakte Geräte aufgrund ihrer langen Wellenlänge eine Herausforderung. Traditionelle Materialien hatten Schwierigkeiten, THz-Licht effektiv zu komprimieren, was das Potenzial für Miniaturisierung einschränkte.

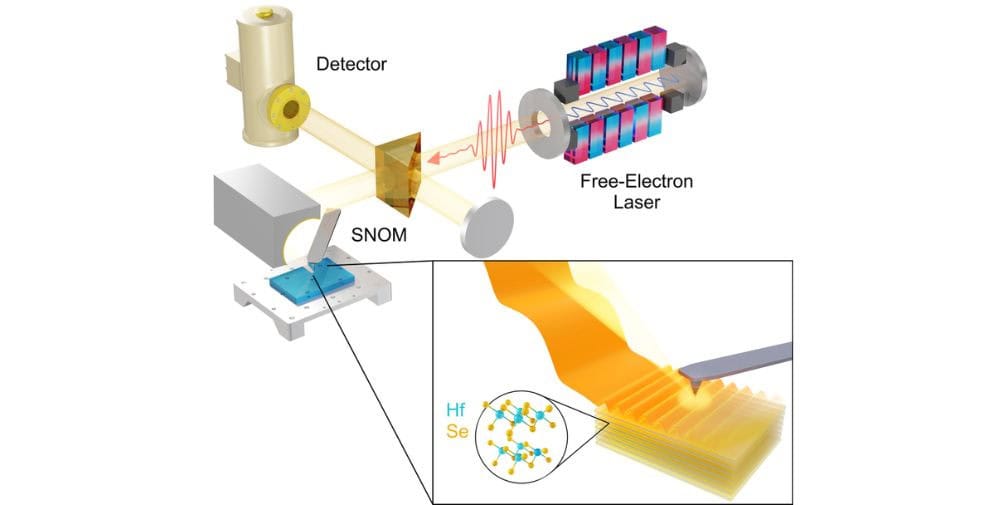

Um dies zu adressieren, verwendete das Forschungsteam Hafniumdichalkogenide, eine Art von Schichtmaterial, das aus Hafnium und Chalkogenelementen wie Schwefel oder Selen besteht. Durch den Einsatz von Phonon-Polaritonen (eine Art Quasiteilchen, das aus der Kopplung von Licht mit Gitterschwingungen in einem Kristall entsteht) erreichten sie eine extreme Kompression von THz-Licht, indem sie die THz-Wellenlängen von über 50 Mikrometern Länge auf Dimensionen von weniger als 250 Nanometern komprimierten. Dies wurde mit minimalem Energieverlust erreicht und ebnet den Weg für energieeffizientere THz-Geräte. Ein Kooperationspartner, Artem Mishchenko, stellte diesen Fortschritt in einen hervorragenden Kontext, indem er die über 200-fache Kompression von Lichtwellen mit der Einschränkung von Ozeanwellen in einer Teetasse verglich, bemerkte Caldwell.

Die Zusammenarbeit der Teams konzentrierte sich darauf, zu verstehen, wie Licht und Materie auf der Nano- bis Atomebene interagieren, ihren Einfluss auf die nichtlineare Optik und wie sich solche Veränderungen von Volumenmaterialien unterscheiden. Dies beinhaltet die subdiffraktionale Fokussierung von Licht mithilfe von Polaritonen im optischen Spektralbereich (hauptsächlich im Infrarot), das Design von nanoskaligen optischen Komponenten und die Identifizierung und Charakterisierung neuartiger optischer, elektro-optischer und elektronischer Materialien.

„Dies begann als Sommerforschungsprojekt für einen Schüler, entwickelte sich aber schnell zu einer aufregenden Beobachtung eines beispiellosen Niveaus der optischen Kompression“, sagte Caldwell.

Die Studie entstand aus einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem in Berlin ansässigen FHI, Vanderbilt und der TU Dresden, unter Verwendung des Optischen Nahfeldmikroskops, das von der Eng-Gruppe an der Freie-Elektronen-Laser-Nutzeranlage FELBE am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Deutschland, installiert wurde. Dieses Mikroskop wurde in den letzten 15 Jahren in enger Zusammenarbeit zwischen der TU Dresden und dem HZDR als Nutzerlabor entwickelt und gewartet. „Die Erforschung der ultrahohen THz-Lichtkompression durch Phonon-Polaritonen, z.B. in Hafniumdichalkogeniden, erfordert die extremen nanoskaligen Bildgebungsfähigkeiten unseres Nahfeldmikroskops am HZDR-Freie-Elektronen-Laser“, sagte Lukas Eng von der TU Dresden.

Die Ergebnisse könnten zur Entwicklung von ultra-kompakten THz-Resonatoren und Wellenleitern führen, die für Anwendungen in der Umweltsensorik und Sicherheitsbildgebung unerlässlich sind. Die Integration dieser Materialien in van-der-Waals-Heterostrukturen (Strukturen, die durch das Stapeln von Schichten zweidimensionaler Materialien mit schwacher vertikaler Wechselwirkung gebildet werden) könnte die Fähigkeiten der 2D-Materialforschung weiter verbessern und neue Möglichkeiten für die nanoskalige optoelektronische Integration bieten.

Die Forschenden sagten, dass die Studie nicht nur Hafniumdichalkogenide als vielversprechende Plattform für THz-Anwendungen hervorhebt, sondern auch die Bühne für die Erforschung neuer Physik durch ultra-starke oder sogar tief-starke Licht-Materie-Kopplung bereitet. Die Ergebnisse deuten auf eine Zukunft hin, in der das Hochdurchsatz-Materialscreening noch effektivere Materialien für die THz-Technologie identifizieren könnte, was Innovationen in diesem kritischen Bereich vorantreibt.

„Unsere Arbeit mit Hafniumdichalkogeniden zeigt, wie wir die Grenzen der THz-Technologie verschieben können, was möglicherweise die Art und Weise, wie wir optoelektronische Integration angehen, transformiert“, sagte Paarmann vom Fritz-Haber-Institut.

Originalveröffentlichung:

Kowalski, R.A., Mueller, N.S., Álvarez-Pérez, G. et al. Ultraconfined terahertz phonon polaritons in hafnium dichalcogenides. Nat. Mater. (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02345-0

Kontakt:

Prof. Lukas Eng

TU Dresden, Professur für Experimentalphysik/Photophysik

E-Mail: lukas.eng@tu-dresden.de

– – – – –

Weiterführende Links

👉 https://tu-dresden.de

Foto: Ryan Kowalski and Niclas Müller