Im Interview mit Prof. Uwe Aßmann (Lehrstuhl Softwaretechnologie, TU Dresden) sprachen wir über sächsische Stärken, verpasste Chancen, notwendige Maßnahmen und die Kraft von InnoTeams.

Kategorien

Im Interview mit Prof. Uwe Aßmann (Lehrstuhl Softwaretechnologie, TU Dresden) sprachen wir über sächsische Stärken, verpasste Chancen, notwendige Maßnahmen und die Kraft von InnoTeams.

Kategorien

Schlagworte

Der Softwarestandort hat sich stark entwickelt. Die Softwareindustrie Sachsens wächst am stärksten von allen Industrien, das zeigt sich u.a. in der Anzahl der Beschäftigten, aber auch in der erfolgreichen Gründung von Start-ups. Auch der Mittelstand wächst weiter. Nicht so schnell, wie wir uns das wünschen, aber immerhin lebt er aus eigener Kraft und wird ebenfalls weiterhin für Arbeitsplätze sorgen. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen von Silicon Saxony bestätigen dies. Tatsächlich werden wir bereits 2030 ein Softwareland mit mehr als 50.000 Arbeitsplätzen sein und das ist toll.

Insgesamt könnte es trotzdem noch besser aussehen, wenn man uns in der Politik etwas mehr zuhören und sich stärker an Erfolgsbeispielen wie München, Stuttgart oder Karlsruhe orientieren würde. Denn die zeigen, dass man Technologietransfer und Start-up-Prozesse sehr gut katalysieren kann, wenn man entsprechende Erfolgsfaktoren fördert.

Auf dem Campus der TU Dresden fehlt beispielsweise ein Technologiezentrum, weil das bisher nicht finanziert worden ist. Unsere Hoffnungen liegen jetzt auf dem Lehmann-Zentrum Bürogebäude, direkt hinter meiner Fakultät. Wir hoffen, hier viele Digitalisierungsinstitute der TU vereinen und einen kleinen Inkubator einrichten zu können, der aber noch lange kein Technologiezentrum ist. Außerdem sollen neue Living Labs wie ein Cobotik-Lab, ein Immersionslabor, ein Maker Lab für Sensorik sowie eine Inkubationsfläche entstehen. Im Idealfall werden wir den Transfer mit dem neuen Gebäude ab 2027/2028 dann viel besser unterstützen können. Ein ähnliches Projekt, das Smart Mobility-Lab, wird 2026 in der Lausitz fertiggestellt. Das ist eine riesige Halle für Tests von autonomen Systemen und entsteht in Kooperation zwischen den Fakultäten Informatik, Verkehrswissenschaft und Maschinenbau. Solche interdisziplinären Testfelder sind außerordentlich wichtig. Zum Beispiel, um Verbundprojekte zu realisieren, bei denen auch sächsische Firmen strategische Partner sind oder bei denen Unternehmen und Forschungsteams der TU in InnoTeams zusammenarbeiten.

Allgemein sind Gründungen und schnell wachsende Start-ups für das Wachstum des Standortes essenziell. Deshalb arbeiten wir an der TU auch weiter an entsprechenden Angeboten. Das Programm TUD|excite in Kooperation mit Professor Pinkwart von den Wirtschaftswissenschaften beispielsweise soll Start-up-Gründungsprozesse stärker professionalisieren und unterstützen.

Sachsen steht national gut da, dank einer starken Position in verschiedenen Nischenmärkten und einigen „Hidden Champions“. Für Energie-Informationssysteme ist das die Robotron RDS, für Web-Systeme die Telekom MMS, für Sicherheitssoftware die Secunet, für Webservices die Amazon Web Services (AWS) und so weiter. Es bestehen jedoch Herausforderungen beim Skalieren dieser Unternehmen. Das ist bei Hidden Champions nämlich nicht so einfach. Deshalb braucht Sachsen weitere „Gazellen“, also Start-ups, die schnell skalieren, über Jahre hinweg kontinuierlich wachsen und dann auch eine große Ausschüttung haben.

Positive Entwicklungen gibt es mittlerweile durch verbesserte Förderstrukturen und Investitionsmöglichkeiten. Smart Infrastructure Ventures aus Leipzig, das SpinLab oder der Technologie Gründerfonds (TGFS) sind hier nur einige Beispiele.

Negativ wirken sich verpasste Chancen und Fehlentscheidungen in bestimmten technologischen Bereichen aus. Im Bereich „Embedded Systems & Software“ beispielsweise hat es die Landesregierung versäumt, Forschungsinstitute nach Sachsen zu holen. Dadurch hat das Bundesland, auch mit Blick auf Gründungen oder Start-ups in diesem Bereich, mehrere Jahre verloren.

Software-Komponenten von Autos, Maschinen und Handys spielen in der sächsischen Industriestrategie leider nur eine untergeordnete Rolle. Hier sollte man strategisch auf jeden Fall noch einmal nachsteuern, denn der Bereich „Embedded Systems“ wächst international nach wie vor sehr stark. Eine Alternative könnte die Robotik sein, die ebenfalls mit 25 Prozent pro Jahr wächst.

Mit einer Wissenschafts- und Transfer-Strategie für Robotik könnte der alte Traum der Sachsen in Erfüllung gehen, wieder ein Gesamtsystemhersteller zu werden.

Wie schon angedeutet gibt es nicht DAS sächsische Alleinstellungsmerkmal. Die sächsischen Softwareunternehmen haben sich vielmehr auf Nischenmärkte spezialisiert. Dazu gehört neben den genannten Feldern Cloud, Web Services, Sicherheit und Energie der gesamte Bereich Test mit Testsoftware, -tools- und Prozessen. In einem unserer InnoTeams arbeiten wir gerade am Digitalen Zwilling für Liegenschaften. Wenn das gelingt, dann haben wir in fünf bis sieben Jahren einen deutschen Marktführer für dieses Thema hier in Sachsen. Das wäre natürlich toll.

Sie sehen, zusammen mit den bereits genannten Beispielen lässt sich kein einzelner Markt definieren, in dem Sachsen stark ist.

Vielmehr ist es vielleicht die Besonderheit der sächsischen Unternehmer und Geschäftsführerinnen, ihren Unternehmen durch Geschick und Innovationskraft eine bemerkenswerte Position im Markt zu erarbeiten –trotz begrenzter Ressourcen für Risikokapital.

Akademische Einrichtungen sind essenziell für den Technologietransfer und die Innovationskraft der sächsischen Softwareindustrie. Die Zusammenarbeit mit der Industrie durch Verbundprojekte und die Einbindung von Forschung in die Unternehmensentwicklung sind zentrale Erfolgsfaktoren. Wenn Sie als Firma dieses „frische Blut“ in Form von aktuellem Wissen, neuen Ideen und motivierten jungen Menschen nicht nutzen, schmoren Sie über kurz oder lang im eigenen Saft. Das macht Innovationen schwer.

Um am Markt langfristig bestehen zu können, brauchen Sie aber aller 10 bis 15 Jahre ein neues Framework oder eine neue Produktlinie für die Produkte der Zukunft.

Programme wie unsere sächsischen InnoTeams stärken diese Verbindung und fördern den Austausch zwischen Universität und Wirtschaft. Meiner Kenntnis nach ist das einmalig in Deutschland. InnoTeams werden aus europäischen Geldern finanziert und können mit bis zu zwölf Leuten über drei Jahre laufen, also etwa pari-pari zwischen Hochschule und Firma.

Teamarbeit an der Professor für Software Engineering

In diesen Teams kann eine Firma, in Zusammenarbeit mit Hochschulen, ein strategisches, neues Thema besetzen oder eine neue Produktlinie prototypisch entwickeln. Und gleichzeitig ist das Ziel des InnoTeams, die Arbeitsgruppen so zu vernetzen, dass aus diesem Projekt heraus auch neue Mitarbeitende eingestellt werden. Diese Neueinstellungen haben eine überaus hohe Akzeptanz in den jeweiligen Unternehmen, sorgen für Verjüngung und betreuen die Projekte weiter. Ich kann nur allen Softwarefirmen raten, sich mal mit den Firmen, die das schon durchgeführt haben, auszutauschen.

Will ein Unternehmen aus einem Advanced Development Projekt eine Idee in die Produktentwicklung übernehmen, sträubt sich häufig die Produktabteilung. Das ist einfach ein großes menschliches Problem. Wir kennen das als „Not invented here“-Syndrom. Genau das umgehen unsere InnoTeams, indem sie einen kombinierten Wissens- und Kopftransfer forcieren. So bringen sie Forschung und Entwicklung als treibende Kräfte für die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Softwareindustrie in die Unternehmen und das sorgt für eine kontinuierliche Erneuerung der technologischen Basis von Unternehmen.

Wir haben neben anwendungsorientierter Forschung und den Projekten unserer InnoTeams natürlich auch Grundlagenforschungsprojekte, bei denen wir technologisch noch weiter nach vorn schauen. Wenn Personen, die an solchen Grundlagenthemen gearbeitet haben, in die Unternehmen gehen, ist die Disruption jedoch wesentlich größer. Sie bringen dann zwar ihr zukunftsweisendes Wissen mit, können dieses in den Unternehmen aber zumeist nicht direkt anwenden.

Aus meiner Sicht ist das größte Problem, dass Firmen heute noch zu wenig Ahnung von modernen Geschäftsmodellen in der Software haben.

Sie kennen schlichtweg die Erfolgsfaktoren von Produktlinien oder Software-Ökosystemen nicht und können deshalb auch nicht skalieren.

Die Amerikaner wissen um diese Geschäftsmodelle und kämpfen aktiv um Plattformen für Ökosysteme. Aktuelles Beispiel sind das die KI-Engines. Noch können Sie ChatGPT und ähnliche Angebote kostenfrei nutzen. Aber wenn genug Daten gesammelt wurden, dann können Sie sich darauf verlassen, dass das Geschäftsmodell des Software-Ökosystems greift.

Sachsen schläft hier, aber das ist generell ein deutsches Phänomen.

Hier kann maximal ALEPH ALPHA tangierend mitspielen. „Software is eating the world“ heißt nicht nur, dass Software überall eingebaut wird, sondern, dass die Software-Geschäftsmodelle die Wertgenerierung übernehmen. Deshalb sollte sich jeder Unternehmer und jede Unternehmerin mit diesen Themen auseinandersetzen.

An der TU Dresden machen wir zum Beispiel einen Kurs „Software as a Business“, in dem wir mit den Studierenden den Lean-Startup-Prozess und das Modellieren von Geschäftsmodellen trainieren und der glücklicherweise mit etwa 20 Studierenden pro Jahr sehr stabil läuft. Gerade die Kombination beider Themen finde ich dabei so reizvoll, weil Agile Software Engineering und Agile Business Modeling auch in einem Start-up oder Unternehmen zusammen gedacht und umgesetzt werden müssen. Mein Traum wäre zudem ein Entrepreneurial Master in Dresden, der zur Hälfte ein Fachthema beinhaltet und zur anderen Hälfte Gründungswissen vermittelt. Die Handelshochschule Leipzig hat seit einigen Jahren eine sehr interessante Ausbildungstechnologie entwickelt, die u.a. auch in Saarbrücken genutzt wird. Diese Studiengänge bringen viel von der amerikanischen Denkweise in die Köpfe und damit die Unternehmen. Außerdem können die Studierenden äußerst schnell gründen, zum Beispiel, wenn ihr Masterthema ein Geschäftsmodell ist. Solche Studiengänge werden in den nächsten Jahrzehnten den Unterschied machen und ich würde mich freuen, wenn wir auch in Sachsen in eine entsprechende Ausbildung investieren.

Zu den Start-ups, die wir mit einem Mentoringprogramm unterstützt haben und bei denen ich besonders hoffe, dass sie weiter „fliegen“, gehören DevBoost, Wandelbots, Mainteny und noch ein paar kleinere Start-ups. Wenn Sie den Business Model Canvas studieren, dann gibt es „Customer Segments“ auf der einen und „Key Partners“ auf der anderen Seite. Auf Kundenseite („Customer Segments“) können wir im Silicon Saxony nur bedingt unterstützen, weil viele große Kunden unserer sächsischen Startups wie schon erwähnt im Westen und Süden Deutschlands sitzen. Da kommt es auf die Unternehmerpersönlichkeit an, wie fleißig sie Klinken putzt. Aber bei der Vermittlung und Herstellung von Partnerbeziehungen („Key Partners“) können wir im Silicon Saxony, zum Beispiel durch unseren Arbeitskreis „Start-up und Growth“, sehr gut unterstützen.

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

In der Coronazeit, als wir hektisch meine Lehre auf Videoformate umgestellt haben, haben wir überrascht festgestellt, dass die Studierenden dennoch sehr gute Prüfungen abgelegt haben.

Ich überlege aktuell deshalb, wie man das Thema Weiterbildung noch besser angehen kann, denn der Bedarf der Industrie ist hier definitiv da.

Im Prinzip könnten wir alle Kurse, die wir hier haben – auch im Master – digitalisieren. Stellen Sie sich mal vor, den Software-Geschäftsgründungskurs „Software as a Business“ gäbe es online und Sie könnten ihn individuell von Ihrer Firma als Weiterbildung buchen. Das wäre prima. Aber einen „hybriden Masters“ kann ich natürlich nicht alleine umsetzen.

Sachsen muss attraktiv für die wichtigen Köpfe in der Lehre werden, was in erster Linie über sinnvoll und an den richtigen Stellen investiertes Geld funktioniert. Saarbrücken hatte so einen „Kopf“ in Professor Scheer, dem Entwickler von ARIS, einer Architektur integrierter Informationssysteme, mit der es ihm gelang, das heutige Verständnis von Business Process Management entscheidend zu prägen. Aber diese Köpfe muss man eben auch systematisch anziehen und anzapfen. Das gelingt in Sachsen mit der Hightech Startbahn, dem SpinLab in Leipzig oder auch den Scaling Champions schon ganz gut, ist aber noch ausbaufähig.

Auch für Business Angel Netzwerke und Risikokapitalgebende (Venture Capitalists, VCs) muss Sachsen attraktiver werden.

Business Angels helfen Start-ups, Fehler zu vermeiden, Märkte zu finden und sorgen für die so wichtigen Kontakte.

Alle mir bekannten Start-ups, die in Sachsen Erfolg hatten, hatten (einzelne) Business Angels. Aber der Zugriff auf die entsprechenden Netzwerke ist in Sachsen nicht so gut. Kurzum: eine Förderung für Business Angel Networks in irgendeiner Art und Weise wäre super.

Ich könnte mir außerdem auch sächsische Beteiligungen an Start-ups vorstellen (also eine Art sächsischen Fond), die im Erfolgsfall des Start-ups nach 10 Jahren zurückgezahlt werden. Auch sowas gibt es in Deutschland noch nicht, schon aber bei großen amerikanischen Firmen.

In der Regel richtet sich eine gute Informatikfakultät, durch spezialisierte Professuren in Anwendungsthemen, auf die Domänen der Region aus, um dafür Fachkräfte zur Verfügung zu stellen.

Die Bildung kommt mit dem Wachstum der Softwarebranche leider nicht mit und das wächst sich langsam zur Katastrophe für den Arbeitsmarkt aus.

Ich habe 20 Jahre versucht, spezialisierte Software-Technik Professuren nach Dresden zu bekommen wie „Automotive Software Engineering“, „Software Engineering for Robotics“, „Human-Machine-Interaction“ und dergleichen mehr – vergeblich. Das ist auch unseren Fakultäten insgesamt, trotz des gemeinsamen Vorschlags der Digitalisierungsinitiatie „nu.digital“ in 2020, nicht gelungen. Wir haben hier in Dresden zum Glück eine sehr gute Embedded Software-Professur, aber unsere Professur für Fabrik-Simulation ist uns abhandengekommen. Ich habe zuvor gesagt, dass der Bereich des Software-Testings groß ist, aber eine entsprechende Professur gibt es nicht. Im Bereich Security-by-Design sieht es nicht viel besser aus. Da gibt es zahlreiche Vorschläge, aber kein Geld.

Die Zentren für Softwaresicherheit sitzen in Darmstadt, München und Saarbrücken und sind mit enormen Mitteln ausgebaut worden.

Da müssen Sie sich in Sachsen schon etwas einfallen lassen, wenn Sie hier etwas aufbauen wollen, um zum Beispiel Unternehmen wie Secunet zu unterstützen. Wir haben jetzt, zum Glück, nach fünf Jahren und drei fehlgeschlagenen Verfahren, unsere einzelne Professur für „Privacy und Security“ mit einem exzellenten Kandidaten wiederbesetzen können – aber das zeigt doch eindeutig, wie eng der Markt für Professuren im Security-Bereich momentan ist! Also müsste da viel mehr getan werden.

Und falls Sie jetzt an Honorarprofessoren denken: die sind eine tolle Ergänzungslösung, bedeuten aber einen enormen Aufwand für die Unis und decken nur einen Bruchteil der Lehre ab. Auch bekommen die Honorarprofessoren kein Honorar, sondern nur „Ehre“.

Ein weiteres Problem ist, dass es in Sachsen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, keine Mindestpunktzahl pro Semester für Studierende gibt. Dadurch studieren viele als „Parkstudenten“ und wachen erst aus ihren Träumen auf, wenn es zu spät ist.

Wir brauchen für die Verbesserung unserer Erfolgsquote eine Mindestpunktzahl, wie z.B. im Saarländer Hochschulgesetz gefordert.

Bei den Unternehmen sieht es etwas besser aus. Ich hatte schon gesagt, dass viele Softwarefirmen ihre Kunden im Süden haben. Aber die hier angesiedelten Chipfabriken sorgen auch dafür, dass Zulieferer-Unternehmen wie camLine, Kontron AIS oder Systema in Sachsen sitzen. Für die Automobilindustrie gibt es ähnliche Beispiele.

In der Softwareindustrie wird zunehmend klar, dass Unternehmen ein Generationskonzept für ihre Produkte entwickeln müssen, ähnlich wie in der Automobilbranche. Dies umfasst eine Lebensdauer von zehn bis fünfzehn Jahren pro Produktgeneration.

Zukunftsweisende Unternehmen müssen drei Produktlinien parallel führen: Eine Veraltete, die gepflegt wird, eine Aktuelle, die schnell neue Produkte liefert, und eine Zukünftige, die in Entwicklung ist.

Sächsische Unternehmen sollten dies als Modell annehmen und darauf aufbauen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Ausbildung von Fachkräften, insbesondere auf Doktorniveau, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Warum? Weil Sie als Doktorand drei Sachen machen: Erstens: die Literatur zu einem bestimmten Thema studieren, was bedeutet, dass Sie nach einer Doktorarbeit das zukunftsweisendste aber auch fundierteste Wissen besitzen. Zweitens: Sie müssen eine Software-Design-Idee haben, die auch wirklich funktioniert. Und drittens: diese Idee müssen Sie in der Regel auch implementieren. Wenn Sie so ausgestattet in die Firma kommen, können Sie direkt Chefarchitekt werden, denn dann brauchen Sie alle diese Fähigkeiten wieder. Ein Master muss das „on the job“ lernen – aber das dauert jahrelang.

In Sachsen bilden wir ca. 18 solcher „Doctores“ des Software Engineering pro Jahr aus, vielleicht ein oder zwei Fünftel der 40 Informatik-Doctores insgesamt. Was das für die Unternehmenslandschaft mit ihren 30.000 Mitarbeitenden bedeutet, die wahrscheinlich eher 20 bis 30 Produktlinien pro Jahr brauchen, können Sie sich denken.

Mit Sicherheit. Ob Testen, Hyperoptimisation, das Verhalten und Lernen im Roboterschwarm oder ganz allgemein Programmvervollständigung – für KI gibt es zahlreiche Anwendungsszenarien. Die Technologie ist jedoch noch nicht ausgereift genug, um die strukturelle Tiefe von Programmen zu erfassen, weil sie deren Struktur und Semantik nicht beachtet und Programme genau wie Texte oder Bilder generiert. Wenn aber die Programmstruktur in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit einbezogen wird, dann wird die Programmvervollständigung gut funktionieren und das wird sich auf das Programmieren intensiv auswirken.

KI könnte den Fachkräftemangel so zumindest teilweise beheben, indem sie Entwicklungsprozesse beschleunigt und vereinfacht. Dies würde das Programmieren schneller und effizienter machen, könnte jedoch auch zu neuen Herausforderungen führen, etwa im Bereich der Code-Qualitätskontrolle.

2004 haben wir einen internationalen Master „Distributed Systems Engineering“ begonnen, der über die Stiftungsprofessur von Prof. Christoph Fetzer, dem Gründer von Cloud&Heat, entstand. Das war damals unser erster großer Internationalisierungsschritt. Außerdem gibt es Doppelmaster und strategische Partnerschaften mit ausländischen Universitäten. Aktuell stellen wir unseren deutschen Informatik-Master auf Englisch um und werden meiner Meinung nach die erste Uni Sachsens sein, die das tut. Insgesamt bilden wir ca. 100 internationale Studierende aus, das sind rund 20 Prozent. Von denen etliche auch hierbleiben.

Aber wir haben bereits Überlast und können nicht mehr ausbilden als wir es aktuell tun. Mehr ausländische Studierende nach Dresden zu ziehen, ist nicht das Problem. Wenn wir also mehr ausbilden wollen, brauchen wir einfach mehr internationale Master, entsprechende Professuren und Budgets.

Junge Softwarearchitekten schielen oft auf den amerikanischen Markt. Ein Mitarbeitender bei Facebook Research in Kalifornien verdient mehr als das Fünffache eines deutschen Professors und der wird schon ordentlich bezahlt. Und selbst während des Studiums arbeiten unsere Studierenden lieber in Berlin oder Süddeutschland als hier in Sachsen. Wir müssen also unsere Angebote verbessern. Die InnoTeams sind ein Beispiel, Initiativen wie die von intap, Silicon Saxony und vielen anderen ebenso. Haben wir eine Pitch & Match Börse? Haben wir nicht. Hier an der Uni organisieren wir mit hohem Aufwand eine Output-Tag, mit dem wir Studierende und Unternehmen vernetzen. Aber das ist zu wenig. Das muss mehr werden und übergreifender sowie strategischer gedacht werden.

Ein weiteres Thema ist die Sprache. Im Laufe eines Masters lernen die Studierenden oft nicht gut genug Deutsch.

Um die besten Talente weltweit anziehen, muss Sachsen verbessern, was es zu bieten hat – von der Unternehmenskultur bis hin zu Sprachkursen oder auch Englisch als Betriebssprache. Aber insgesamt gibt es hier große Chancen.

Ich sehe positive Zukunftsperspektiven für die Softwarebranche in Sachsen, jedoch stehen wir auch vor erheblichen Herausforderungen. Die aktuellen Arbeitsmarktprognosen zeigen, dass die Softwareindustrie in Sachsen möglicherweise bis 2060 einen Break-Even des sächsischen Brutto-Inlands-Produktes (BIP) erreichen könnte, vorausgesetzt das jährliche Wachstum von 5 bis 6 Prozent setzt sich fort. Bei 5 bis 6 Prozent Wachstum hätten wir nämlich in 2060 sogar 150.000 Arbeitsplätze in der Softwareindustrie Sachsens und wären die größte Industrie. Und wir würden mit der entsprechend gewachsenen Lohn- und Einkommenssteuerleistung den Break Even des BIPs erreichen können.

Eine optimistischere Sichtweise könnte diesen Break-Even Sachsens schon für 2040 vorhersagen.

Was muss dafür getan werden?

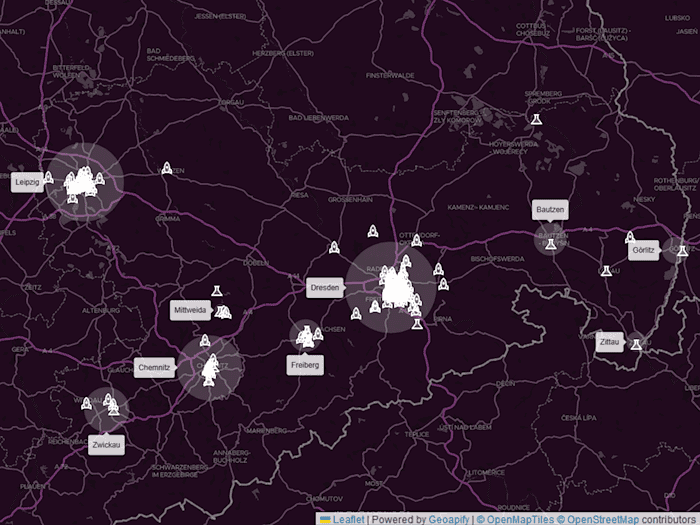

Bis 2030 müssen wir die Kapazitäten verdoppeln, bis 2040 verdreifachen. Es müssen viel mehr Absolvierende ausgebildet und gehalten werden, 60 Doctores pro Jahr sollten im Software-Engineering ausgebildet werden, die die 100 Produktlinien entwerfen, die nötig sind, um den Wohlstand zu katalysieren. Dazu sind die notwendigen Professuren einzurichten, die Infrastruktur der Hochschulen zu verbessern, die Start-up-Gründung zu effektivieren, mehr englische Master einzuführen und schließlich, weitere attraktive IT-Ausbildungsstandorte zu gründen – zum Beispiel in der Lausitz (Robotik-Software), in Zwickau (Auto-Software) oder in Freiberg (Energie-Modellierung und -Simulation), um dann die jeweiligen dort vorhandenen Industrien zu bedienen und zu entwickeln.

Strategisch wichtige Softwaretechnologien wie Testing, Security, Automotive Software Engineering, Embedded Software, Energieinformatik oder Human-Robot-Interaction existieren, wir müssen nur in sie investieren.

Im Start-up-Bereich müssen die Ausbildungsinhalte angepasst und der Zugang zu Venture Capital und Business Angels erleichtert werden.

Die Situation in der Ukraine zeigt, dass moderne Konflikte zunehmend technologiebasiert ausgetragen werden, was die Notwendigkeit unterstreicht, sowohl in zivile als auch in defensive Verteidigungstechnologien zu investieren. Diese Entwicklungen zwingen uns in Europa, Deutschland aber auch in jedem Bundesland, unsere strategische Ausrichtung zu überdenken und sicherzustellen, dass wir auf künftige Herausforderungen vorbereitet sind.

Unsere Chips sind eine Key Enabling Technology (KET), aber Software ist eben auch eine. Sie ist damit die zweite große Chance Sachsens und diese Chance sollten wir nutzen.

_ _ _ _ _

Prof. Dr. rer. nat. Uwe Aßmann

Professor für Software Engineering, Technische Universität Dresden

Fakultät Informatik, Institut für Software- und Multimediatechnik (SMT)

01062 Dresden, Germany

_ _ _ _ _

Dieses Interview ist im Rahmen der NEXT „Im Fokus: Software“ entstanden.